歩道切り下げに必要な「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」を徹底解説

自宅に駐車場を設けたい、あるいは既にある駐車場への車の出入りをもっと楽にしたいとお考えですか?しかし、敷地と道路の間に歩道があり、そのままではスムーズに乗り入れられない…そんな時、必要になるのが「歩道の切り下げ」工事です。

この歩道の切り下げ工事は、ご自身の敷地のためとはいえ、道路という公共の場所に変更を加える行為にあたります。そのため、勝手に工事を行うことは法律で禁じられており、必ず所管の役所(道路管理者)から許可を得なければなりません。この許可申請には主に二つの種類があり、対象となる道路の性質によって必要な手続きが異なります。それが「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」です。

この記事では、歩道切り下げ工事を行う上で不可欠なこれらの申請について、なぜ許可が必要なのか、それぞれの申請がどのようなものなのか、そして具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。安全かつ合法的に自宅への車両乗り入れを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ歩道切り下げ工事に役所の許可が必要なのか?

道路やそれに付随する歩道は、私たち皆が利用する公共の財産です。これらの施設は、人や車の安全かつ円滑な交通を確保するために、国や地方公共団体によって整備・管理されています。

歩道の切り下げは、この公共の施設である歩道の構造や形状を変更する行為です。もし、無許可で工事が行われた場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 構造上の問題と安全性の低下: 専門的な知識や技術を持たない業者が工事を行うと、歩道の構造が弱くなったり、水はけが悪くなったりするなど、構造上の問題が生じかねません。これは歩行者や車両の安全を脅かす可能性があります。

- 無秩序な使用の防止: もし許可なく自由に歩道を切り下げて良いとなると、それぞれの都合に合わせて勝手に工事が行われ、道路全体の景観が損なわれたり、本来の機能(歩行空間の確保など)が失われたりする恐れがあります。

- 公平性の確保: 道路は公平に利用されるべきものです。特定の個人や法人が無許可で自分たちの利便性のためだけに道路に変更を加えることは、他の利用者の公平性を損なうことになります。

したがって、歩道の切り下げ工事を行う際は、道路管理者がその計画が道路構造令などの基準に適合しているか、交通の安全に支障をきたさないかなどを審査し、許可を与える制度が必要なのです。これが「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可申請」という形で運用されています。これらの手続きは、道路の公共性を守り、すべての利用者の安全と利便性を確保するために不可欠なのです。

「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」の違いとは?

歩道切り下げに必要な役所への申請には、主に「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」の二つのケースがあると述べました。これらは、申請の対象となる場所が、どの法律に基づいて管理されているかによって区分されます。

1. 道路工事施行承認(道路法第24条承認)

これは、道路法に基づいて管理されている道路(国道、都道府県道、市町村道など)に付随する歩道の切り下げを行う場合に必要となる申請です。道路法が適用される道路は、交通の基盤として国や地方公共団体によって体系的に整備・管理されています。

この「道路工事施行承認」は、厳密には道路管理者以外の者が、道路管理者からの承認を得て、自らの費用で道路に関する工事を行うことを許可するものです(道路法第24条)。つまり、歩道切り下げ工事の場合、私有地への車両乗り入れのために行う工事ですが、場所は道路区域内(歩道)であるため、道路管理者の「承認」を得て工事を「施行」することになります。

申請先は、その道路を管理している道路管理者(国なら国土交通省、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村)となります。申請には、なぜその工事が必要なのかを示す書類や、工事の内容、構造、安全対策などを詳細に記した図面類が必要となります。

2. 法定外公共物許可申請

一方、「法定外公共物」とは、道路法などの特定の法令の適用を受けないものの、公共の目的に供されている土地や施設を指します。具体的には、里道(認定外道路)や水路などがこれにあたります。

これらの法定外公共物は、歴史的な経緯や地域の慣習によって公共的に利用されてきましたが、必ずしも道路法などの法律で定められた基準に基づいて管理されているわけではありません。しかし、これらも国民の共有財産であり、その形状を変更したり、排他・独占的な使用をしたりする場合には、管理者(多くの場合、市町村などの地方公共団体)の許可が必要です。

もし、自宅前の里道や水路に沿って車両を乗り入れるために構造変更が必要な場合、この「法定外公共物許可申請」が必要となることがあります。法定外公共物の管理者は、その多くが市町村に移管されていますが、地域によって異なる場合もあります。

違いのまとめ:

- 道路工事施行承認: 道路法が適用される道路(国道、都道府県道、市町村道など)の歩道切り下げ。

- 法定外公共物許可申請: 道路法が適用されない法定外公共物(里道、水路など)に関する構造変更。

どちらの申請が必要かは、対象となる場所が道路法上の道路なのか、それとも法定外公共物なのかによって決まります。これはご自身で判断するのが難しい場合も多いため、まずは役所の窓口に相談することをおすすめします。

申請手続きの流れと必要な書類

歩道切り下げ工事の許可申請は、対象が道路法上の道路(道路工事施行承認)であれ、法定外公共物であれ、概ね以下の流れで進みます。ただし、詳細な手続きや必要書類は、管轄する役所(道路管理者)によって若干異なる場合があります。

申請手続きの一般的な流れ:

- 事前相談: 工事を検討している場所の状況や工事内容について、事前に道路管理者の担当窓口に相談します。ここで、必要な申請の種類(道路工事施行承認か法定外公共物許可申請か)、申請の可否、提出すべき書類などについて確認します。この事前相談は非常に重要で、後の手続きをスムーズに進めるために不可欠です。

- 必要書類の準備: 役所から指示された申請書類や添付図面を作成します。

- 申請書類の提出: 作成した書類一式を役所の担当窓口に提出します。

- 審査: 提出された書類に基づき、役所による審査が行われます。工事計画が基準に適合しているか、交通の安全に支障がないかなどが確認されます。必要に応じて、現地調査や申請者への質疑応答が行われることもあります。

- 許可または不許可の決定: 審査の結果、問題がなければ許可がおります。不許可となる場合や、計画の修正を求められる場合もあります。

- 工事の実施: 許可が下りたら、許可内容に基づいて工事を実施します。工事中は、交通への影響を最小限に抑えるための安全対策(看板の設置、誘導員の配置など)を適切に行う必要があります。

- 工事完了の届出と検査: 工事が完了したら、完了した旨を役所に届け出ます。役所によっては、完了した工事が許可内容通りに行われているかを確認するための完了検査を行う場合があります。

一般的に必要となる主な書類:

- 申請書: 道路工事施行承認申請書、または法定外公共物許可申請書。役所指定の様式を使用します。

- 位置図: 工事箇所を明示するために、住宅地図などに工事予定箇所を記した図面。

- 平面図: 工事予定箇所の詳細な状況(敷地境界線、建物の位置、現在の歩道の形状、切り下げ後の形状、乗り入れ幅など)を示す真上から見た図面。縮尺を記載します。

- 断面図: 工事箇所を垂直に切断した断面の図。切り下げ前と後の歩道の高低差や構造(舗装構成など)を示すために必要です。

- 構造図: 使用する材料や工事の詳細な構造を示す図面。舗装の厚みや使用するコンクリートの種類などを記載します。

- 現況写真: 工事を行う前の現場の状況を写した写真。複数枚必要となることが一般的です。

- 交通安全対策図: 工事期間中の交通規制や安全対策(カラーコーン、看板、誘導員などの配置)を示す図面。

- 土地の登記事項証明書(または公図など): 申請者がその土地の所有者または使用権原を有することを示す書類。

- 委任状: 行政書士などの代理人に申請手続きを依頼する場合に必要となります。

これらの書類は、役所が工事の内容を正確に把握し、安全性を判断するために非常に重要です。特に図面類は専門的な知識が必要となる場合が多く、作成に手間と時間がかかります。

面倒な手続きは専門家へ!大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

ご紹介したように、歩道切り下げのための許可申請は、事前相談から始まり、専門的な図面の作成、多数の書類準備、役所とのやり取り、そして完了手続きまで、非常に多岐にわたり、時間と手間のかかる作業です。特に、普段から役所の手続きに慣れていない方や、図面作成の知識がない方にとっては、大きな負担となるでしょう。

また、申請書類に不備があったり、工事計画が基準に適合していなかったりすると、差し戻しや不許可となり、さらに時間だけが過ぎてしまうこともあります。

そこで頼りになるのが、こうした許認可申請の専門家である行政書士です。行政書士は、法律に基づいた正確な書類作成と、役所との適切な折衝を行うことで、お客様の申請手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。

大阪で歩道切り下げの許可申請をご検討なら、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください!

当事務所では、お客様のご負担を少しでも軽減し、安心して手続きをお任せいただけるよう、独自のサービスを提供しております。

- 現地調査無料: 対象となる場所の状況を正確に把握するため、経験豊富なスタッフが現地へ赴き、無料で調査を行います。

- 測量無料: 許可申請に必要な現況の測量も、無料で行います。正確な測量は、適切な図面を作成する上で不可欠です。

- 図面作成無料: 申請に必須となる平面図、断面図、構造図などの専門的な図面も、当事務所が無料で作成いたします。役所の基準に適合した図面作成はお任せください。

- 申請書類作成・提出代行: 煩雑な申請書類の作成から、役所への提出、その後の役所とのやり取りまで、全て当事務所が代行いたします。

お客様は、最初にお問い合わせいただき、必要な情報を提供していただくだけで、その後の面倒な手続きは全て大阪うぐいす行政書士事務所にお任せいただけます。役所の手続きにかかる時間や精神的な負担から解放され、安心して工事の準備を進めることができます。

「自宅の駐車場に車を乗り入れたい」「歩道を切り下げたいけれど、何から始めればいいか分からない」「役所の手続きは複雑そうで心配」— そうお考えの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。無料での現地調査、測量、図面作成を通じて、お客様の歩道切り下げ工事実現を全力でサポートいたします。

まとめ

自宅への車両乗り入れのために歩道を切り下げる工事は、安全かつ合法的に行うために、必ず所管の役所(道路管理者)の許可が必要です。この許可申請には、主に「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」の二つの種類があり、対象となる道路や施設の性質によって申請先や手続きが異なります。

申請手続きは、事前相談、書類・図面作成、提出、審査、許可、工事実施、完了届・検査という流れで進み、専門的な知識を要する図面類を含む多くの書類準備が必要です。

これらの複雑で時間のかかる手続きにお困りの際は、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。特に、大阪うぐいす行政書士事務所では、歩道切り下げに関する許可申請において、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行い、申請書類の作成・提出代行から役所とのやり取りまでワンストップでサポートいたします。

安全で快適な車両乗り入れを実現するため、手続きに不安がある方は、大阪うぐいす行政書士事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせた最適な方法をご提案し、スムーズな手続きをサポートいたします。

【大阪で歩道切り下げの申請代行は大阪うぐいす行政書士事務所へ】 現地調査・測量・図面作成が全て無料!まずはお気軽にご相談ください。

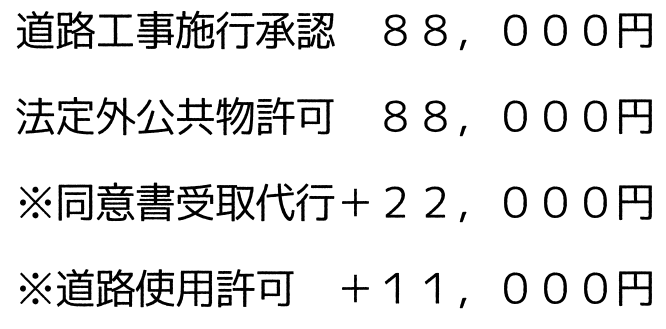

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

| 道路使用許可 | 33,000円 |

| 道路占用許可(32条) | 44,000円 |

| 道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |

| 足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |

| 屋外広告物許可 | 55,000円 |

| 道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |

| 道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |

| 道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |

| 法定外公共物許可 | 88,000円 |

| 法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |

| 同意書代行 | 22,000円 |

| アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |

| アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |

| 道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |

| 通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |

| 通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |

| 機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |