宅建業を始めるなら知っておきたい!大臣免許と知事免許の違いと許可取得のポイントを徹底解説

宅建業を始めるなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。

序文

不動産業界に新たな風を吹き込みたいとお考えの皆さん、宅地建物取引業(宅建業)の開業は夢への第一歩です。しかし、その夢を実現するためには、まず乗り越えなければならない最初のハードルがあります。それが「宅建業の免許」です。この免許がなければ、宅建業を営むことはできません。そして、この免許には「大臣免許」と「知事免許」の二種類があることをご存知でしょうか?

「どちらの免許を取ればいいの?」 「取得の要件や手続きに違いはあるの?」 「何から手を付ければいいかわからない」

こうした疑問をお持ちの方も多いかもしれません。この記事では、宅建業の免許制度について、大臣免許と知事免許の違い、それぞれの取得要件、そしてスムーズに免許を取得するためのポイントを、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。さらに、許可申請に必要な書類の作成や現地調査、測量、図面作成といった専門的な手続きでお悩みの皆様に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所がどのようにサポートできるかについてもご紹介します。この記事を最後までお読みいただくことで、宅建業開業への道筋がより明確になることでしょう。

1. 宅建業の免許とは?なぜ必要?

宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買、交換、賃貸借の媒介(仲介)や代理を行う事業のことです。具体的には、新築マンションの販売代理、中古住宅の仲介、土地の売買など、私たちの生活に密接に関わる重要な役割を担っています。

しかし、不動産の取引は金額が大きく、専門的な知識を要するため、不当な取引やトラブルが発生するリスクも少なくありません。そこで、消費者を保護し、公正な不動産取引を確保するために「宅地建物取引業法」が定められました。この法律に基づき、宅建業を営むには、国や都道府県から正式な許可(免許)を受けることが義務付けられています。この免許が「宅建業免許」です。

免許を持たずに宅建業を営むと、法律違反となり、罰則の対象となります。また、社会的信用も失い、事業の継続は困難になります。したがって、宅建業を始めるにあたっては、この免許の取得が絶対不可欠な要件となります。

2. 大臣免許と知事免許、その決定的な違いとは?

宅建業の免許には、管轄する行政庁によって「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の二種類が存在します。どちらの免許を取得するかは、事業所の所在地と数によって決まります。

知事免許は、一つの都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合に必要となる免許です。例えば、大阪府内に本社と支店を構える場合は、大阪府知事の免許を取得します。事業規模が比較的小さい、地域密着型で事業を展開したい、という場合に適しています。知事免許は、申請先の都道府県庁の担当部署に書類を提出して申請を行います。

一方、大臣免許は、二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置して宅建業を営む場合に必要となる免許です。例えば、本社を大阪府、支店を京都府に置く場合、または大阪府と兵庫県にそれぞれ事務所を設置する場合などがこれに該当します。事業を全国的に展開していきたい、あるいは複数の地域で事業所を構えたいという場合に、大臣免許を取得する必要があります。大臣免許は、主たる事務所(本社)を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請を行います。

「二つ以上の都道府県にまたがる」というのは、本社と支店が別の都道府県にある場合だけでなく、複数の支店がそれぞれ異なる都道府県にある場合も含まれます。例えば、「大阪府の本社」と「京都府の支店」と「兵庫県の支店」を構える場合でも、必要となるのは大臣免許です。

知事免許と大臣免許は、管轄する行政庁が異なるだけで、宅建業法上の効力や責任、事業内容に違いはありません。どちらの免許も有効期間は5年で、更新手続きが必要です。

3. 免許取得のための主な要件と注意点

宅建業の免許を取得するためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件は、消費者を保護し、健全な取引を担保するためのものです。

1. 専任の宅地建物取引士の設置 事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、「専任の宅地建物取引士」を置かなければなりません。専任の宅地建物取引士とは、その事務所に常勤し、専ら宅建業に従事する宅地建物取引士のことです。

2. 適切な事務所の設置 宅建業を営む場所として、継続的に業務を行える実体のある事務所を設置する必要があります。単なる電話番を置く場所や、他の事業と明確に区別できない場所は認められません。また、バーチャルオフィスやレンタルオフィスなど、事務所としての実態がないと判断される場所は原則として認められません。

3. 欠格事由に該当しないこと 申請者(法人の場合は役員全員)、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士が、以下の「欠格事由」に該当しないことが要件となります。

- 過去に宅建業法違反で罰金刑を受け、その執行が終わってから5年を経過していない

- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない

- 暴力団員等である

- 精神の機能の障害により宅建業を営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

4. 営業保証金の供託または保証協会への加入 免許取得後、業務を開始するまでに、取引によって生じた債務を弁済するための「営業保証金」を供託しなければなりません。供託額は、本店1,000万円、その他の事務所1箇所につき500万円です。

この高額な供託金に代わる方法として、多くの事業者が利用するのが「宅地建物取引業保証協会」への加入です。保証協会に加入すれば、供託金は大幅に軽減され、入会金や弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、その他事務所1箇所につき30万円)で済むため、初期費用を抑えることができます。

4. スムーズな免許取得のために、専門家への相談を

宅建業の免許申請には、会社の登記事項証明書、定款、役員の住民票、専任の宅地建物取引士の資格証明書など、多数の書類を準備する必要があります。また、事務所の場所や広さを証明するための図面作成も求められます。これらの書類は、正確かつ不備なく作成しなければ、再提出を求められ、許可取得までの期間が大幅に遅れる原因となります。

「本業の準備で忙しくて、書類作成にまで手が回らない」 「図面作成や現地調査はどうすればいいの?」 「申請書類の書き方がわからない」

このようなお悩みを抱えている方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。行政書士は、宅建業免許申請のプロフェッショナルです。

特に、大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の手間と負担を最小限に抑えるため、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。お客様は、必要な情報をご提供いただくだけで、複雑な書類作成や図面作成の専門的な作業をすべてお任せいただけます。これにより、お客様は本業である事業計画の策定や営業準備に専念することができます。

まとめ

宅建業の免許は、事業を開始するための最も重要なステップです。一つの都道府県で事業を展開するなら「知事免許」、二つ以上の都道府県で展開するなら「大臣免許」が必要となります。いずれの場合も、専任の宅地建物取引士の設置、適切な事務所の確保、営業保証金の供託などの要件を満たさなければなりません。

これらの手続きは複雑で、一つでも不備があると許可が遅れてしまいます。しかし、専門家である行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に免許を取得することが可能です。

大阪うぐいす行政書士事務所は、宅建業免許申請に特化したサポートを提供しており、特に現地調査から図面作成までを無料で承ることで、お客様の負担を大幅に軽減しています。宅建業開業という大きな一歩を踏み出す皆様を全力でサポートいたします。

宅建業の免許申請に関するご相談は、ぜひお気軽に大阪うぐいす行政書士事務所までお問い合わせください。あなたの不動産ビジネスの成功を、私たちが力強くバックアップします。

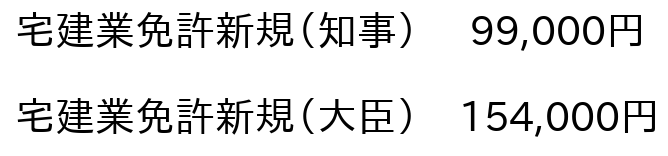

宅建業免許申請報酬

| 宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 99,000円 |

| 宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 66,000円 |

| 宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 154,000円 |

| 宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 88,000円 |

| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 19,800円 |

| 宅地建物取引士資格登録申請 | 19,800円 |

| 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請 | 19,800円 |

| その他書類 | 御見積 |

保証協会加入申請も含んでおります。法定手数料が別途かかります。法定手数料は知事新規・更新は33,000円、大臣新規は90,000円です。