歩道工事における重要許可:道路工事施行承認と法定外公共物許可を徹底解説

序文

私たちの生活に欠かせない歩道。安全で快適な歩行空間を維持するためには、適切な管理と、場合によっては工事が不可欠です。しかし、個人や企業が勝手に歩道に手を入れることはできません。そこには、道路管理者や関係機関からの許可が必要となるケースが多々あります。特に注意すべきは「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」の2つです。これらの許可を適切に取得しないまま工事を進めると、法的トラブルや罰則の対象となる可能性があります。

本記事では、歩道工事を行う際に必要となる「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」について、それぞれの概要、必要となるケース、申請手続きの流れを詳しく解説します。また、複雑な手続きをスムーズに進めるためのポイントや、プロフェッショナルなサポートの重要性についても触れていきます。

1. 道路工事施行承認とは?:私道・店舗前歩道工事の必須手続き

歩道工事と聞いて、真っ先に思い浮かぶのが「道路工事施行承認」ではないでしょうか。これは、文字通り「道路を工事することの承認」を意味します。しかし、単に「道路」といっても、その範囲は多岐にわたります。ここでは、特に個人や企業が関わることの多いケースに焦点を当てて解説します。

道路法に基づく承認

道路工事施行承認は、主に道路法という法律に基づいて行われる手続きです。道路法における「道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことを指します。これらの道路の構造を変更したり、占用したりする場合には、道路管理者の承認が必要となります。

例えば、店舗の出入り口を広げるために歩道を切り下げる工事、駐車場へのアクセスを確保するために歩道の縁石を撤去する工事などがこれに該当します。また、私道であっても、それが公道に接続しており、かつ不特定多数の通行に供されているような場合は、道路法上の道路とみなされ、同様の承認が必要となることがあります。

なぜ承認が必要なのか?

道路は公共の財産であり、その機能と安全を維持することは社会全体の利益となります。無秩序な工事が行われれば、交通の流れが阻害されたり、歩行者の安全が脅かされたりする可能性があります。そのため、道路管理者は、工事の内容が道路の構造や機能に支障を与えないか、交通の安全を確保できるかなどを総合的に判断し、承認の可否を決定します。

承認を得ずに工事を行った場合、原状回復命令が出されたり、罰則が科せられたりするだけでなく、事故が発生した際には重大な責任を問われる可能性もあります。

申請に必要な書類と手続きの流れ

道路工事施行承認の申請には、以下のような書類が必要となるのが一般的です。

- 申請書:工事の目的、内容、期間などを記載します。

- 案内図:工事箇所がどこにあるかを明確にします。

- 平面図:工事範囲や周辺状況を示します。

- 縦断図・横断図:工事による道路の形状変化を詳細に示します。

- 構造図・標準断面図:使用する材料や構造を示します。

- 現況写真:工事前の状況を記録します。

- 交通規制計画図:工事中の交通規制について示します。

- 工程表:工事のスケジュールを示します。

- 委任状(代理人が申請する場合)

これらの書類を準備し、所轄の道路管理者(国、都道府県、市町村など)に申請します。申請後、現地調査や審査が行われ、問題がなければ承認が下りるという流れになります。手続きは煩雑であり、専門的な知識が求められるため、行政書士などの専門家に依頼することも有効な手段です。

2. 法定外公共物許可とは?:里道・水路横断橋設置のポイント

「法定外公共物」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、私たちの身近に存在しています。これは、道路法や河川法などの個別法が適用されないものの、公衆の利用に供されてきた土地や施設を指します。具体的には、**里道(赤線)や水路(青線)**などが代表的な例です。

なぜ許可が必要なのか?

法定外公共物は、かつては公図に赤色や青色で記載されていたことから「赤線」「青線」とも呼ばれていました。これらは、地域住民の生活道路や農業用水路として利用されてきた歴史があり、現在でも公共の用に供されているとみなされます。

たとえ私有地に接していても、これらの法定外公共物を占用したり、形状を変更したりする場合には、その管理者の許可が必要となります。許可なく工事を行った場合、不法占用とみなされ、撤去や原状回復命令の対象となるだけでなく、罰金などの罰則が科せられる可能性もあります。

法定外公共物の管理主体

法定外公共物の管理は、各市町村が行っていることがほとんどです。ただし、近年では、一部の法定外公共物が国有財産として国に引き継がれたり、地域の管理組合が管理していたりするケースもあります。そのため、工事を行う前に、対象となる法定外公共物の管理主体を正確に把握することが重要です。

具体的なケースと申請手続き

法定外公共物許可が必要となる具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 里道の付け替えや廃止、あるいは里道への出入り口設置:例えば、自身の敷地と公道を繋ぐために、間に存在する里道を利用したり、里道の形状を変更したりする場合。

- 水路への橋の架設:私有地と公道を繋ぐために、間に流れる水路に橋を架ける場合。

- 水路の管渠化(暗渠化):開放された水路を、地中に埋設された管に置き換える工事。

これらの工事を行う際には、道路工事施行承認と同様に、申請書や図面、現況写真などの書類を準備し、所轄の市町村役場などに申請します。審査の際には、工事が公共の用に支障を与えないか、周辺環境への影響はどうかなどが総合的に判断されます。

3. 両方の許可が必要なケースと手続きの注意点

歩道工事の中には、「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可」の両方が必要となるケースがあります。これは、例えば、道路(道路法上の道路)に接する里道(法定外公共物)を横断して、店舗への出入り口を設置するような場合です。

複数の許可申請の同時進行

このような場合、それぞれの管理者に対して個別に申請手続きを行う必要があります。それぞれの許可要件や審査基準が異なるため、申請書類の作成や提出時期、審査の進捗管理には細心の注意を払う必要があります。

例えば、道路工事施行承認を得るためには、道路管理者との綿密な協議が必要不可欠です。同時に、法定外公共物許可を得るためには、市町村担当者との調整が必要となります。これらの手続きを並行して進めることは、専門知識と経験がなければ非常に困難です。

共通する図面や情報の活用

ただし、両方の許可申請で共通して使用できる図面や情報も存在します。例えば、現況測量図や案内図などは、それぞれの申請に転用できる可能性があります。効率的な書類作成のためにも、事前にどのような情報が必要となるかを把握し、まとめて準備することが重要です。

専門家への依頼の重要性

複数の許可が必要となる複雑なケースでは、行政書士などの専門家への依頼が強く推奨されます。専門家は、各許可の要件を熟知しており、必要な書類の作成、関係機関との調整、申請手続きの代行などを一括して行うことができます。これにより、申請者の負担を大幅に軽減し、スムーズな許可取得へと導きます。

4. 許可取得をスムーズに進めるためのポイントと専門家の活用

歩道工事における許可取得は、単に書類を提出すれば良いというものではありません。以下に、スムーズな許可取得のためのポイントと、専門家を活用するメリットを挙げます。

事前の調査と情報収集の徹底

工事計画を立てる前に、必ず以下の情報を徹底的に調査・収集しましょう。

- 工事箇所の土地の境界確認:隣地との境界が不明確な場合、トラブルの原因となります。

- 公図・登記簿謄本・建築確認申請書の確認:対象地の権利関係や、既存の建築物に関する情報を把握します。

- 道路の種類と管理者:工事対象の道路が道路法上の道路なのか、法定外公共物なのか、その管理者はどこなのかを明確にします。

- 関連法規・条例の確認:各自治体によって、独自の条例が定められている場合があります。

- 類似工事の事例研究:過去に同様の工事が行われている場合、許可取得のヒントになります。

関係機関との事前相談

申請前に、所轄の道路管理者や市町村の担当部署に、必ず事前相談を行いましょう。

- 工事内容の確認:計画している工事が許可の対象となるのか、どのような点に注意すべきかを確認します。

- 必要書類の確認:申請に必要な書類の種類や様式について確認します。

- 審査期間の目安:許可が下りるまでの期間を把握し、工事スケジュールに反映させます。

専門家への依頼のメリット

複雑な歩道工事の許可申請は、行政書士などの専門家に依頼することで、多くのメリットが得られます。

- 正確な情報と専門知識:法規や条例に精通し、最新の情報を把握しているため、誤りのない申請が可能です。

- 書類作成の効率化:煩雑な申請書類の作成を代行し、申請者の負担を軽減します。

- 関係機関とのスムーズな連携:行政機関との交渉や調整を代行し、円滑な手続きをサポートします。

- トラブル回避:不備のない申請により、手戻りや許可の遅延、さらには法的なトラブルを未然に防ぎます。

- 時間とコストの節約:専門家に依頼することで、結果的に時間と労力、そして無駄なコストを削減できる可能性があります。

大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス

ここまで、歩道工事における許可の重要性と手続きの複雑さについて解説してきました。これらの手続きを個人で行うには、膨大な時間と労力、そして専門知識が必要となります。

そこで、ぜひご検討いただきたいのが「大阪うぐいす行政書士事務所」のサービスです。

大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の歩道工事に関するお悩みを解決するため、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っております。

「うちの敷地の前の歩道はどうなっているんだろう?」「どこからどこまでが道路の範囲なんだろう?」「どんな図面が必要になるの?」といった疑問や不安をお持ちの方もご安心ください。経験豊富な行政書士が現地に赴き、正確な測量を行い、必要な図面を無料で作成いたします。

この無料サービスをご利用いただくことで、お客様は工事計画の初期段階から具体的な情報を手に入れ、安心して次のステップに進むことができます。許可取得の第一歩として、まずは大阪うぐいす行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

まとめ

歩道工事は、私たちの生活の利便性向上や安全確保に繋がる重要な取り組みです。しかし、その実施には「道路工事施行承認」や「法定外公共物許可」といった、適切な手続きと許可取得が不可欠です。これらの許可を怠ると、予期せぬトラブルや罰則に繋がるリスクがあります。

本記事では、それぞれの許可の概要、必要となるケース、そして手続きの注意点について詳しく解説しました。特に、複数の許可が必要となるケースでは、手続きの複雑さが増すため、専門的な知識と経験が求められます。

大阪うぐいす行政書士事務所では、歩道工事に関するお悩みを抱える皆様のために、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行い、許可取得に向けた強力なサポートを提供しています。

安全で円滑な歩道工事を実現するためにも、ぜひ専門家である大阪うぐいす行政書士事務所にご相談いただき、適切な手続きで安心して工事を進めてください。あなたの街の安心と快適な暮らしのために、私たちは最善を尽くします。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

| 道路使用許可 | 33,000円 |

| 道路占用許可(32条) | 44,000円 |

| 道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |

| 足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |

| 屋外広告物許可 | 55,000円 |

| 道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |

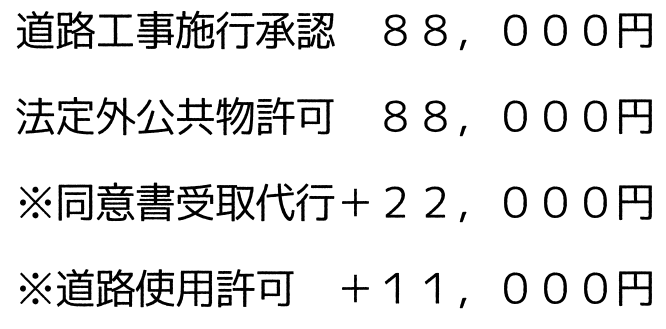

| 道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |

| 道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |

| 法定外公共物許可 | 88,000円 |

| 法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |

| 同意書代行 | 22,000円 |

| アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |

| アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |

| 道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |

| 通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |

| 通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |

| 機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |

当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。※参考金額となります。工事の規模により変動します。